December 31, 2004

大晦日

December 30, 2004

縁縁リアルソーシャル忘年会へ

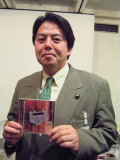

| 午後から、いつも行く小田急ハルクにあるビックカメラへ。母親から頼まれた電子レンジを購入。その他、自分のPC用の周辺機器を購入。 夕方、VaioNote用のCD-ROMが必要だと気が付いて、東京校へ。さすがに誰もいなかった。ついでに昨日、購入したケーブルを繋いで動作チェック。素性は良さそうだ。 午後8時半、enyenへ。サイトから「縁縁リアルソーシャル忘年会(vol.7)開催」と知って、予約も無しに参加。enyenを中心として集まっているmixi仲間のオフ会とのこと。今日、ここで知ったのだけれど、主催者の「じゅんじ」(写真)さんは、デジハリ卒。現在は、IT&コンテンツ系プロデューサーとして活躍中とのことだった。 会場には、本当に様々な職業の方々(写真Click!)が。とは言ってもコンテンツ系の方が多いので、卒業生や元デジハリ社員の方にも会うことができた。いろいろな方と知り合ったのだが、今、20歳半ばから30歳後半ぐらいでネットを使いこなしている人達って、ほんとエネルギがあるなと感じる。 それにしてもSNSでは、オフ会があるって大事だ。とくに今日のオフ会は、サイバーでのコミュニティが、とても良いのだろう。どんどん名刺が飛び交って、実名で、みんなが改めて知り合っていく感じが良かった。 オフ会は、午後11時過ぎにお開き。みなさま、楽しい夜を、ありがとうございました。 |

December 29, 2004

デジハリ通信科は、今日が仕事納め

| 起きたら、けっこう雪が降っていて、部屋も寒い。なんか何もしたくないという感覚。ということで、午後まで、ぼうっとしてテレビを眺める。しかし、こういう何も無いときに校長室の整理をしたいので出社。 東京校では、外部案件をこなすソリューションチームと通信科のスタッフが、まだ出社している。デジハリ通信科は、受講するとコンテンツ制作のための最新ツールが一式と教材が付いてくるわけだが、受講生の方とのやりとりは、e-deskという仕組みでネットで行われている。 そのコミュニケーションで中心的な役割を担っているのが、ネット名「ニワ育代」さん(写真)だ。ネットでのサービスって、人物が実在しないで、数人のスタッフで、ひとりのキャラクターを演じていることもあるけれど、彼女は、実在している(笑)。年末に頑張っている通信科の受講生の方へ向けて、「来年も目標に向かって、いっしょに頑張りましょう!」とのこと、また今、キャンペーン中とのことで、デジハリの通信科も、よろしくとのことだった。 夕方、御茶ノ水の街へ。スタバは受験生でいっぱい。ぼくは、いつものように御茶ノ水のオーディオユニオンへ。そこで、探していたAES/EBUの110Ωの中古ケーブルを見つけ、即、購入(写真Click!)。かなり、うれしい。ハイエンドと呼ばれるオーディオ趣味の世界は、とにかく、なんでも世間常識からは考えられないような価格が付いている。ということで、ぼくは、昔から、その製品の評価が落ち着いてから、店頭品や中古品を探して買うのである。 さて、デジタルオーディオ機器同士のコネクションって、普通のプラスティックの光ケーブル、RCAケーブル、同軸ケーブル、ガラスの光ケーブル、そしてAES/EBUのXLRケーブルと、いろいろある。そのケーブルを通る信号は、デジタルなので、普通に考えれば、アナログのように、ケーブルの種類によって音質が変化するなんてことは、起きないはず。しかし、現実には、その音質の差は、堂々とオーディオ雑誌で語られ、オーディオ店のスタッフからも語られ、マニアにも語られるのである。斯く言うぼくも、その差が聴き分けられていると信じているのである(笑)。 その後、校長室に篭って、いろいろ整理。明日からは、休みを取る予定? |

December 28, 2004

Nancy Technologyの加治木社長を訪ねる

| お昼に出社。12時半から、株式会社による大学設立について、某新聞社の取材を受ける。こういう取材は、有り難い。なぜなら、ぼくたちが大学や大学院を設立した理由をちゃんと説明できるからだ。 ここでも述べてきたけれど、デジハリは、別に「株式会社に大学をやらせるべきだ」という社会運動を始めたつもりは、毛頭無い。今や日本の第二の産業規模として、まだまだ伸びが期待できるとされるコンテンツ産業だが、デジハリを設立した10年前から、21世紀になったら、この産業に向けた大学院を設立するという計画になっていたわけで、それが特区という制度のお陰で、思っていたよりも早く実現できて良かったなと、それだけなのだ。 午後3時、大学院プロデューサーコースで配信ビジネスに取り組んでいる奥村さんと田崎さんと共に、オフィス・ノア加治木紀子社長を訪ねる。加治木さんの企画から開発されたモバイル用動画圧縮伸張・伝送技術Nancy Technologyは、すでに半導体に実装され、日本用のプロダクトだけでなく、中国、インド、ブラジルなどの海外のケータイで広く利用されている。 ということで、今日は、そこに配信する動画コンテンツという切り口で、まずはミーティングをしてみようということだったのだけれど、むしろ加治木さんが、奥村さんと田崎さんが、どんなことを企てようとしているかということに、とても興味を持っていただき、そこで、たくさんアドバイスをもらってしまった。加治木社長は、とにかくエネルギーの塊みたいな方だった。 場所が麻布十番に近かったので、帰りにenyenに寄って、お茶。ちょうどオーナーの竜さんと両角さんがミーティング中で、みんなで紹介をしあった。 その後、東京校に戻り、普通に夜中まで仕事。大学院ラボも年内は今日までで、デジタル番長こと船戸さんが作ってくれたスギヤマフィギュアのクリスマスバージョン(写真)も今日で里帰りとのこと。4階のスタッフルームにも、もうほとんど人影無し。いよいよ、お正月休みへという状況になってきた。 |

December 27, 2004

東京校授業終了→忘年会

| 朝、ホテルでゆっくり朝食。アルド・ロッシの建築空間に内田繁のインテリア。ここのリストランテは、とても好きだ。 11時過ぎ、福岡空港へ。12時半のフライトで、東京へ。初めて、羽田の第二ターミナルを経験。午後3時すぎに東京校に到着。 午後3時半、株式会社フジヤマの吉井順子社長と内海ディレクターと初めてのミーティング。吉井さんたちが開発したものは、動画映像にサブタイトルを自由に乗せられるもの。どんな動画再生形式でも画面の下でも上でも画面上でも字幕を重ねられる。これだけなら、誰でもできると考えるかもしれなけれど、ASPのような仕組みで、字幕作成ツールが出来上がっているところが素晴らしい。訳者は、実際の映像をコマ送りしながら、発声のイン点とアウト点を設定、その継続時間に合わせて計算される可読文字数に従って、訳を作って、テキストで打ち込むのだ。 このシステムが稼動すれば、自宅にいる方も含めて多くの人達が字幕でお金を稼げるようになりそうだ。もちろん、2時間以上の映画を、チームで訳して字幕制作するとか、これからの映像クリエーターの作品を、世界に向けて20ヶ国語の字幕を付けて配信することも容易にできるわけである。また自分の好きな翻訳家の字幕で作品を見るということも可能だろう。 吉井さんたちのアイデアは、すでに世界数ヶ国でビジネス特許として認められているそうで、これからの展開が期待されるわけである。来年早々にも、大学院とのコラボをすることにしたのだった。 午後7時すぎ、東京校の近くの和民で行われている本科Bクラス忘年会へ。クラス委員の上口さん(写真)が招待メールをくれたのだ。上口さんは、クラスのムードメーカーでコミュニケーション能力がとても高い。こういう受講生がいるクラスは、何かとまとまる。ゲストには、CG作家の小野修さんも来てくれて、みんなで大いに盛り上がっていたのであった(写真Click!)。 夜中。地元高円寺のデッドヘッズお気に入りのバーへ。金融系にお勤めのアメリカ人の二人と知り合って、なぜか大騒ぎ。西海岸と東海岸の音楽しか知らない日本人は、本当のアメリカの音楽を知らないとの主張を聞き入ったのだった。 |

December 26, 2004

福岡校で授業とイベント

December 25, 2004

大阪校で授業

December 24, 2004

Xmas Charity Concertへ

December 23, 2004

知人宅でミニ・クリスマスパーティ

December 22, 2004

デジハリ大・指定校入試

December 21, 2004

オープンカレッジ150回記念に大黒摩季さん登壇!

December 20, 2004

学生CGコンテスト・最終審査会へ

| 午前中、東京校で仕事をした後、お昼過ぎ、東京駅近くのCG-ARTS協会へ。今日は、ここに半日篭って、学生CGコンテストの最終審査会があるのだ。 学生CGコンテストは、今年で10回となり、当初は専門学校からの応募が多かったのだが、最近は、大学、大学院、高校などからの応募も、どんどん増えてきて、だんだんハイレベルな戦いになってきている。部門としては、静止画、動画、インターラクティブがあり、今日は、それぞれの部門の審査委員がすべて集まって、最優秀賞、優秀賞、佳作を決めるのである。それぞれの部門で、数十の作品が事前審査を通過しており、長丁場の審査会となった。 とくに動画部門は、手書きのアニメーションのレベルの高さが素晴らしかった。どの作品も甲乙つけがたく、審査委員長の源田悦男先生(写真)も悩んでいた。次世代の日本のアニメを支えていく人材は、ちゃんと育っていると感じることができた。美大で教鞭をとられている他の審査委員の方から聞けば、なんと美大の油絵や日本画専攻の学生の四割近くが、ほぼ独学で動画制作を始めているとのことで、伝統的な専攻にも時代の波が来ていると感じた。 デジハリでも、この10年、油絵や日本画の美大卒業生が入学し、その後、ゲーム会社に就職して活躍している例は多い。これから、政官民あげてコンテンツ産業を盛り上げていく中で、芸術家を目指していたハイレベルな美大生が、表現を行っていく場として、日本のアニメ産業を選ぶことを期待したいものだ。 インターラクティブ部門も、とてもバラエティに富んでいた。基本的に大仕掛けのものは、ビデオで、稼動している状況を審査するのだが、いくつかの作品は、実際にパソコンなどでやってみることができるので、楽しく審査が進む。ただ、あまりにも、いろいろな方向性があるので、審査委員一同(写真Click!)で、かなりのディスカッションが行われたのであった。ということで、審査終了は、予定時間を1時間越えて、午後7時。 その後、CG-ARTS協会の計らいで、審査委員のお疲れ様会というか忘年会となり、東京駅近くの居酒屋さんで、鮟鱇鍋を囲みながら歓談。メディアアートが、専門学校が先行してきたという時代から、確実に大学が中心になって来ているなと、審査委員の方々の言動から感じたのであった。 午後11時、高円寺に戻るが、もう眠くて。このままでは、ベッドに直行となりそうだったので、最近、よく寄るFREEBARDで、Greatful Deadを聞きながら、Blog打ちとなったであった。 |

December 19, 2004

IMAXシアター、そしてHall Tone Cityへ。

| 本日、日曜日。やっと最近、少し日曜日が休めるようになってきた。朝、早起きして、品川プリンスIMAXシアターへ。トム・ハンクスの演技のキャプチャーで話題のCGアニメーション ポーラーエクスプレスを見るためだ。東京では唯一、立体映像での上映なのだ。 実際、3Dアニメの制作過程では、すべて3次元で作っているのに、映像にすると、2次元になってしまうので、ある意味、もったいないわけだ。それを3次元のまま味わえるのが、立体映像として見ることなわけだ。 ぼくも、10年前、CG制作に関わっていた頃は、CGで立体映像作りに関わっていた。2台のプロジェクターのそれぞれに偏光フィルタを付けて投射。それを偏光レンズのメガネをかけて見れば、右目の視点から計算されてレンダリングされた画像は右目だけに入り、左目の視点から計算されてレンダリングされた画像は、左目だけに入るわけだ。つまり3DCGから立体映像アニメーションを制作することは、2倍の計算をしなくてはならないものの、比較的容易なのだ。 それにしても、ポーラーエクスプレスの立体映像版は、素晴らしかった。はっきりいって、立体映像を意識したとしか説明が使いないようなカメラの動きやオブジェクトの配置が多くて、これを普通の映画館で見たり、DVDで見たりしたのでは、本当の良さが伝わらないのではないだろうか? よくポーラーエクスプレスに対して、あそこまでリアルに作るなら実写でいいじゃないのかという批評を見るけれど、その答えは、まさに立体映像にありだと思う。実写不可能な世界がそこにあるからだ。ぜひぜひ、IMAXシアターで、立体映像で見てくれ! 午後3時すぎ、オーディオ狂いの友人を誘って、東神奈川にあるHall Tone Cityの中村社長を訪ねる。45年ほど、ビンテージオーディオに関わってきた中村氏(写真)だが、健康上の理由で明日で、勇退されるというのだ。先輩の教えを直接請うためにも、今日がラストチャンスだと思ったのだ。 このHall Tone Cityには、ほんと往年の名器が、新品のような状態で出ているだが、中でも、1950年代のJBLのHARTSFIELD(写真Click!)は、凄いの一言。こんなにイイ音が約50年前にあったのだとつくづく感じる。友人もぼくも、耳には相当自信があるほうなので、二人の意見が一致するのだから間違いない。オーディオ機器の音ではなく、楽器の音であり、人間の歌声なのである。 幸いHall Tone Cityは、まだ続くということだし、中村氏も、ときどき顔を出すとのことだったので、安心した。夜、渋谷まで戻り、友人と夕食をとりながら、オーディオ談義を続けたのであった。ということで、今日も充電たっぷりの日になったのであった。 |

December 18, 2004

受講生の打ち上げに参加

| 土曜日、本日、2本目のBlog。 午後7時すぎ、ちょっとオーディオユニオンに行くために、東京校から御茶ノ水の街に出たら、ちょうど今日、卒業制作発表会があったWEBデザインの4月生の方々に会った。すると打ち上げに誘っていただいた。ちょうど予定もなかったので、後から合流させてもらった。 駅前の杏庵に行くと、ちょうどみんなが集まって、乾杯をする直前だった。乾杯後、すぐにみんなで記念撮影(写真Click!)。いろいろな職業の方と年代の方がいるのだが、とても仲が良いクラスとのこと。お互いに助け合って、それぞれにレベルの高い卒業制作ができたとのことだった。 打ち上げに出てから知ったのだけど、このクラスは、デジハリのベテラン講師の一人である染谷先生(写真)のクラスだった。染谷先生自身は8年前のデジハリ卒業生。いくつものプロジェクトに参加し、数社で社員としても働き、業界で活躍しながらも、東京校や渋谷校で講師を続けてくれているのだ。今は、あらゆるジャンルのソフトを集めているベクター社で、新たな試みに挑戦しているとのこと。こういう講師の方々にデジハリは支えられているわけだ。 ということで、楽しい夜を過ごさせてもらった。コンテンツ産業で仕事をしていくとき、クラスメイトは、とても大事なパートナーになるものだ。みんなの活躍を祈りたい。 |

「通信コンテンツマネジメント」の紹介

| お昼、大学院の特ゼミの授業後、その授業を担当している小田実先生が、執筆に加わった最新刊の紹介をしてくれるということで、藤本社長が待機する社長室へ。そこに小田先生が、今回の通信コンテンツマネージメントのメインの執筆者である藤本貴子さん(写真)を連れていらした。 藤本貴子さんは、小田先生と同じく監査法人トーマツの所属。普段は主に通信関係のクライアントに対して、公認会計士として監査業務を行う仕事をされている。監査といっても、クライアントのビジネスに対して深い理解が無いと本当の意味での監査もできないし、アドバイスも差し上げられないということで、社内の勉強会や外部の技術系セミナーまで出て、知識を高めてきたとのこと。 小田先生らがトーマツでTMT(Technology,Media,Telecommnicaitons)グループを組織し、集積された知を本と言う形で発表を始めたのが、1年前。その本コンテンツビジネスマネージメントが、実はデジハリとの縁の始まりで、小田先生と伊藤先生に大学院の教員になっていただくことになったのだ。この本は、この手の専門的なビジネス書としては、異例の5000部が売れたとのこと。ぼくも、もちろん読んだが、財務の知識が無いと、ちょっと理解できないところがあるという声も多かった。 そんな声を生かして、今回の通信コンテンツマネージメントは、各方面で発表されている図表とオリジナルで書き起こされた図表が満載されており、非常にわかりやすい。専門用語もそのつど「ポイント」というコラムで、細かくフォローしているし、何より、通信コンテンツという、これから必ず大きく伸びていく分野に関して、気にしなければならない事柄に関して、ほとんど網羅しているという内容が素晴らしい。 また、歴史的な流れと、そのときのビジネスモデルなども、きちっと解説しているので、読み進める内に、来年4月からのぼくが担当する「デジタルコンテンツ産業概論」の教科書にぴったりだと思えてきた。コンテンツプロデューサーとディレクターを目指す人には、強くお薦めする本だ! ということで、午後1時から3時半まで、いつものように、VRに関する大学院ゼミをやった後は、ずっと通信コンテンツマネージメントを読んでいたのであった。 |

December 17, 2004

日中経済討論会コンテンツビジネス分科会の忘年会へ

| 朝、10時半、秋葉原へ直行。朝日新聞の取材で、デジタルハリウッド大学が入居するダイビルを背にして写真を撮ることになったのだ。多くのビジネスマンが行き交う中、歩道で、ポーズを取って写真を撮られるのは、ちょっと恥ずかしい感じだった。その後、記者の方と御茶ノ水に移動して、校長室で取材を受けた。 午後1時、日経ビジネスアソシエの取材を受ける。「私の始末書」という連載とのことで、失敗をどのように克服していったかについて、インタビューを受けた。 午後2時半、いつものように大学院運営会議。来年3月には、1年制の修了生が出る予定なので、修了判定会議などの日程の検討に入る。開校したばかりと感じていたら、もう、そんなことを決める時間帯だ。ある意味、スケジュールが崩れずに必ず進んでいくというのが、普通の仕事と違うところかもしれないとも思うのである。 午後7時からは、11月12日に大阪でやった日中経済討論会のコンテンツビジネス分科会の参加メンバーと赤坂の中華料理屋涵梅舫で忘年会。召集をかけたのは、コンテンツビジネス分科会を企てた電通の斎藤ようこさん(写真)。斎藤さんは、デジタルコミュニケーションの分野で数々の仕掛けをやってきた方だが、今は、中国というテーマに燃えているのだ。 この席で、今年度の東京国際映画祭の事務局長をやった境真良さんが、1月1日付けで、古巣の経済産業省に戻られるとのことで、一同で、ご苦労さまということになった。お役人に戻ると、どんな産業分野を担当されるか、わからないとのことだったが、ぜひ引き続きコンテンツ分野での仕事をしていただきたいものだ。 さて場(写真Click!)は、ビールと老酒で、どんどん饒舌になっていき、様々のビジネスアイデアが飛び交う状況になる。午後11時過ぎても話は尽きないということで、さっそく1月にも、斎藤さんを囲む会をやることになり解散した。中国とコンテンツという切り口は、まさにこれからの分野だと感じながら、師走の金曜日深夜の満員電車で、ギュウギュウになったのであった。 |

December 16, 2004

大学院生の活動が佳境に入っている

| 今日はスケジュールはスロースタート。お昼時、またもSoup Stock Tokyoへ。カウンターに人が並んで、盛況なのだが、なぜか必ず椅子がちょうど良く空いて座れるのだ。スープだから回転率がいいのだろう。 午後1時から、某大手電気メーカーの方と校長室でミーティング。ケータイとインターネットという文脈の中で、今後2年間ぐらいを睨んで、どんなことがコラボレイトできるかを話し合った。このミーティングの中でも、いよいよコンテンツの出番が来ていると深く感じた。 午後2時すぎ、某所で行っている一般推薦入試の採点の会場へ赴く。内申書、自己推薦書、面接結果などに、それぞれ細かい採点基準を作っているので、それらのチェックも慎重に行っていく。その後、受験者ひとりひとりについて、十分時間を取って関係者全員で討議。機械的な採点をしないで、面接を行う意義は十分あると、つくづく感じる。 午後7時、大学院ラボでは、大学院の山本和夫先生(写真)が、大学院生のショートフィルムの編集について、マンツーマンで指導をしていた。プロの真剣な眼差しが、ファインダー越しにも伝わってくる。デジハリというと、CGアニメーションという代名詞のようになっているが、院生たちのショートムービーは、すべてが人間の役者が演じるものだ。もちろん、今まででも、実写の作品は多々あったのだが、外部の方が見ることが、ほとんど無かった。そういう意味では、院生たちのショートムービーの仕上がりには、とても期待しているのだ。 さて、大学院を1年間で修了しようという院生は、必ず「特ゼミ」という実際のコンテンツ制作と同等の形で進めるプロジェクトをこなさなければ修了できない。当然、チームでのプロジェクトになるのだが、そこで、院生だけでなく、これまでのコースの多くの受講生が、チームに参加することになる。今晩も、そんな「特ゼミ」のひとつが真剣に打ち合わせをしていた。大学院大学といっても、通常の学部のある大学院のような体制で、プロジェクトが組めるのが、デジハリの特徴なのだが、実際に始まった様子を見ると、とてもうれしく感じるものだ。 |

December 15, 2004

デジタルハリウッド大学・一般推薦入試

| 午前8時半、東京校へ。今日は、デジタルハリウッド大学の一般推薦入試の日だ。午前10時からというのに、すでに校舎の外に受験生が待っていたので、早めにギャラリーに案内した。面接官と最終打ち合わせをして、いよいよ面接が始まった。一般推薦入試は、基本的に自己推薦のようなものなので、全体にモチベーションが高い方々が多かったように感じた。 午後3時に終わり、後片付け。今日は、入試といっても面接試験だけだったので、東京校全体は、まったくいつものように運営。現在、在校している本科生やTAたちからは、校内に漂った入試ならでは緊張感のある空気を、懐かしそうに感じていた。 午後5時からは、いつものようにプロデューサー会議。本日も様々な案件が報告され討議されたのだった。 デジタルハリウッド大学でも、大学院に引き続いて、アクティブラーニングが採用される。アクティブラーニングについては、各方面から、いろいろにお問い合わせをいただいているのだが、アクティブラーニングの中心人物、羽根拓也教員が、相次いで本を出版した。ジコピー道場と限界を突破する「学ぶ技術}、両方とも読ませていただいたのだが、アクティブラーニングに、ご興味のある方々には、お薦めの本だ。デジハリ大学院の特任教授ヨーダも薦めている(写真Click!)。 |

December 14, 2004

スキージャンプ・ペア・2発売記念トークショー

| 午前11時から東京校で、NPO法人映像産業振興機構準備室の方々とミーティング。映像産業振興機構では、いろいろな形で、映像産業発展のための助成を行っていこうとしているのだが、その重要な軸の一つが、教育である。デジハリとしても、いろいろな形で協力していこうと思っている。 12時半から、入試関係の打ち合わせを校長室でやる。ぼくらの頃と違って、いろいろな形での入学試験があるので、準備する大学側の作業は多い。天候や電車の遅れなど、不足の事態での対応の詳細に検討しておかなくてはならないのだが、その部分については、昔、日大で、毎年、入試作業をやっていたので、そのときの判断基準がとても役立つ。有り難いことだ。 午後4時からは、株式会社SOHOの齋藤裕美社長とミーティング。齋藤さんは、横浜の老舗ホテルを「SOHO横浜インキュベーションセンター」として再利用して、地域の活性化に貢献しているのだが、これまでも、多種多様な仕事をされてきた方で、人脈は果てしない感じだし、アイデアの引き出しも無限という感じの方だ。今、横浜と映像産業というところで、いろいろ企画立案されていて、いろいろ状況を説明していただいのだった。 スキージャンプペア2の発売が12月22日と迫ってきたということで、東京校1階セミナールームで、発売記念イベントをやった。ゲストには、もちろん作者の真島 理一郎さん(写真・左)を招き、さらにヒットの裏側を探るという意味で、発売元であるエイベックス株式会社クロス・モード事業部の穀田正仁さん(写真・右)を招いて、いろいろお話を伺った。 初代のスキージャンプペアのDVD発売以来、1年。16万枚もの売り上げを記録しており、これは、個人作家の映像作品としては、前人未到という域とのこと。穀田さんは、だんだん火がついて売れていく流れの中で、エイベックスが、様々な仕掛けをして、さらに大ヒットに繋げていった過程を披露してくれた。 真島さんと穀田さんは、スキージャンプペアのことで、多くのイベントや媒体に紹介されてきたのだが、意外にも、二人揃ってトークイベントに参加したのは、初めてのこと。二人のやりとりから、アーティストとそれを売る側のプロデューサーのとても良い関係を垣間見れた気がした。スキージャンプペアは、エイベックスだったからこそ、大ヒットに繋がったと確信できた。 22日の発売を目の前に、いよいよ今回のパッケージソフトが出来上がったということで、それを見せてもらった。今回のオマケは、スキー板のようなデザインとなっている歯ブラシ3本。例の甥っ子ジャンプから、真ん中の歯ブラシは、子供用のものになっている(写真Click!)。その他、お楽しみのオマケも付いているとのこと。 午後8時半すぎ、イベントが終わり、ぼくの今日の予定も終了。少し早めに会社を出て、高嶋さんのギターストアへ。彼が使っていないWadiaのADコンバーターを安く譲ってもらうことなったので、それを引き上げにいったのだ。 ときどき、スギヤマスタイルにもアップしているように、ここ2年ほど、オーディオ趣味を再開すべく、ちょっとづつ機材を集めている。ぼくは、かなり中古主義だ。パソコンのように新製品のほうが確実に性能が良いということも無い世界だし、機器の組み合わせとセッティングと使い方で、いかようにでも音を作ることができるからだ。相変わらず、ぼくは気が長いので、いつになったら音が出るのか? 来年中には、聴きたいものだ。 |

December 13, 2004

おちゼミ本格稼動+文科省特区調査チーム来校

December 12, 2004

東京都写真美術館へ

| 本日、日曜日は、久し振りに完全オフ。先週、スケジュールが少し楽だったので、今日は自分の充電日にすることに。 午後から動き出して、まず東京都写真美術館へ。恵比寿ガーデンプレイスは、すっかり年末仕様。巨大かつ豪華なBaccaratのシャンデリアが飾られていた(写真)。東京都写真美術館のキュレーターとして、活躍している森山さんから「ミッション:フロンティア」の招待券を頂いていたのが切欠。森山さんは、昨晩、大学院の畑中ゼミにも、ゲスト講師で来てくれたし、先週は、いっしょに学生CGコンテストの審査員をやったりと、このところコンタクトが多い。 基本、宇宙旅行をお題として、いろいろなアーティストが作品を寄せていて、面白い企画展だと思って見ていた。と、そこに「スギヤマくん!」と東大の河口洋一郎先生が、声をかけてきてくれた。回りを見れば、ニューメディアの天野さんや女子美の為ヶ谷先生らの面々がいらした。なんだか秘密の会をやっていたとのこと(笑)。森山さん自らが、展示の案内をしていた。その後、他の展示室も見て回った。 恵比寿まできたので、ちょっとだけ足を伸ばして、六本木ヒルズへ。ちょうど間に合ったので、THE INCREDIBLESを見る。想像していたより、遥かに楽しめた。とにかくアートワークが素晴らしい。とくに悪人の秘密基地は、昔の007シリーズのテイストそのものなので、おじさんのぼくとしては、もう持ってけ!という感じで、気持ちがのめり込んでしまった。 帰り際、ふと見れば、六本木ヒルズ周辺はライトアップで、とても綺麗(写真Click!)。ということで、ちょっと散歩しつつ、TSUTAYAによって、洋書をあさって帰ったのであった。ちゃんと充電できた一日となった。 |

December 11, 2004

大学時代のサークルの仲間と再会!

December 10, 2004

大学院第2セミスター打ち上げ!

| 午後2時半から、大学院運営会議。来週月曜の夜、文部科学省から特区を利用して認可された学校として、正式な実地調査を受けることについての報告。 今度の月曜日の夕方は、まず、これから始まる特別プロジェクトの「おちまさとゼミ」の説明会、院生が全員参加しての「アクティブラーニング」の授業を視察してもらえるので、ぼくたちの大学院の実態を感じてもらうには、とても良い機会だと思う。会議では、その他、来年度の時間割などについて、話し合って、午後3時半に終了。 それにしても開校以来、経済産業省の方々、総務省の方々、内閣府の方々、国会議員の方々、文部省の方々、特区評価委員会の方々など、いろいろな立場の方が視察や調査にいらしていただいていて、これも有り難いことである。ぼくたちは、「こう在りたいと思うことを成すべく日々、創意工夫していく」というだけである。 院生の方々も、予想以上に社会から動向を注目されていると感じているようだが、おおむね、そのことを楽しんでもくれているようなので、これも有り難い話である。 午後4時から、読売CS放送読売ニュースナビ(G+チャンネル)からの取材。デジタルハリウッド大学が目指すところや、開校までに、どのような準備をしていくかというようなことを中心にインタビューを受けた。 ぼくは、こういう仕事をしているので、いろいろな方と知り合う。すると、後から、あの方とあの方を紹介したらいいのではというようなアイデアが浮かぶので、今日は、ずっと、そのようなメールを、いろいろな方に出させていただいた。アポをとったり、電話をするということになると、ちょっと大袈裟になりすぎると思うとき、メールを打つって、ハードルが低くて、やっぱり、有り難いコミュニケーションツールだね。 午後9時15分より、4Fの教室で、大学院の第2セミスターの打ち上げが始まった(写真Click!)。来年度入学される方のうち、すでに科目履修生を始められた方々の紹介があり、その後、藤本ゼミの優秀者の発表。さらにメインイベントの第2セミスターの教員表彰が行われた。1位は、なんと、人生の中で、教師にはならないと誓っていたはずの櫻井教員(サクサク氏)が選ばれてしまった。トロフィーをもらったその顔には、教師に目覚めてしまったサクサク氏(写真)の顔があった。 さらに、後半は、山本ゼミで、9つのショートムービー制作が進行中なのだが、そのメイキング報告があった。なかなか素晴らしい作品ができそうな気配で、一部、すでにストリーミングでの配信やDVD化まで決まっている作品もある。まさにデジハリらしい展開。 デジタルハリウッド大学院の最初の年が、これで2/3を終えたことになる。1年間で修了を目指す院生もいるので、第3セミスターは、さらに大学院が盛り上がっていきそうだ。教員とスタッフは、さらに気合を入れて頑張ることになりそうだ。 |

December 09, 2004

DOE社の勉強会で講師をやる

| やっと通常ペースの仕事に戻りつつある今日この頃。ランチにスタッフを誘う余裕ができた。またも、Soup Stock Tokyoへ。スープなので、すぐに出てくるし、スプーン1本で、さっと食べられるのがイイ。今日のように寒いと余計、暖かいスープはうれしい。 午後2時から、新聞社の取材。記者の方は、10年前、デジハリ開校時にも、取材をされた方で、なんと、そのときのメモをちゃんと読んでいらしたとのこと。10年前、何を聞かれて、どう答えたのか、まったく記憶に無いけれど、「たぶん10年前と同じことを言っていると思います」と言うと、まったく同じフレーズさえあったとのこと。ある意味、進歩無しだけど、基本方針が変わらないというのは、学校としては大事なようにも思えた。取材は100分ぐらいになったけれど、まだ足りないということで、後日、カメラマンの方と再度取材ということになった。来春から始まる新しい企画記事ということで、楽しみだ。 午後5時、第一期の卒業生の馬渕邦美さん(写真)が経営するDOE社へ。今日は、社内の勉強会に講師として招かれた。馬渕さんは、7年前に独立、DOE社は現在4年目、社員数50人と、コンテンツ産業では、中堅の制作系の会社となっているのだが、オンラインサービス・エージェンシーというコンセプトで、事業を行っているところが、一味違うところだ。聞けば、社員の1/3は英語ができるという。海外との連携も始まっているということで、楽しみな会社なのだ。質疑応答も含めて、約2時間半、楽しく講師をやらせてもらった。 午後8時に東京校に戻り、仕事を再開。午後11時、今晩、渋谷のアミューズCQNで、デジタルハリウッドエンタテインメント制作の「恋文日和」を観たので、感想を伝えると、高嶋夫妻が校長室にやってきた。高嶋氏は、ぼくと同じようにロック畑の人間。とくに気に入ったのは、「あたしをしらないキミへ」と「イカルスの恋人たち」とのこと。この2作とも主人公を演じた女優さんは、実際には、ミュージシャンなんだよね。 と話し込んでいる内に、夕食を食べに行くことに、そのまま移動、夜中に高円寺の沖縄料理屋「泡瓶」で、遅い夕食を食べた(写真Click!)のであった。さっぱりとした沖縄料理は、夜食にイイね。 |

December 08, 2004

学生CGコンテスト静止画部門の一次審査

| 午前中、普通に仕事。お昼に東京校を出て、またもSoup Stock Tokyoで昼食。あっという間に食べられるのが良い。そして、そのまま京橋のほうにあるCG-ARTS協会へ。 今日は、ここで、第10回学生CGコンテストの静止画部門の一次審査会があるのだ。今年は、学生の方々の応募が、かなりCGアニメーション部門にシフトしたので、静止画部門は、957点と、昨年より減っている。その中で、著作権的に問題があるものや、未完成のようなレベルのものを除いて、ちゃんと審査の土俵に乗ったものだけでも700点近くあって、かなりやりがいのある審査となる。 静止画部門の一次審査には、凸版印刷の樋澤さんと東京都写真美術館の森山さんとぼくが審査にあたった。すべての作品は、とりあえずA4サイズに統一されて、ファイリングされているので、まずは、全部の作品を、それぞれ見て、残したいものに付箋を貼り、二人以上、付箋が付いたものを中心に、いろいろ議論しながら審査をすすめたのだった。今日は、まずは、二次審査に進む40点あまりを選んだのだった(写真Click!)。 夕方、定例のプロデューサー会議を途中で抜けて、今日で第二回となる「21世紀のコンテンツ産業を支える異業種交流会」に出席するために、午後6時半、国際文化会館へ。 この交流会、コンテンツ産業振興議員連盟の事務局長でもある林芳正議員の声がけで集まっているもので、映画、テレビ、ゲーム、IT、eビジネス、証券、銀行、大学、新聞、元官僚、法曹などのエリアから、いろいろなキーマンが集まってきて、有意義かつ楽しい会だ。 本日の基調講演は、楽天の三木谷社長。林議員のリクエストで、「コンテンツとしての野球」ということを軸に、最近の話題を話してくれた。イーグルスの経営戦略の話も聴けたのだが、細かいことを抜かり無く積み上げていて、これなら健全経営できそうだと確信が持てるようなものだった。 さて、林議員は、ロックバンドGi!nsを結成して、ときどき活動されているのだが、今度、そのファーストアルバムが発売されるとのこと(写真)。忙しい議員が、それぞれ合間を縫ってレコーディングしたとのことで、半年ぐらいかかっているとのこと。来年1月には、通常の流通に乗り、収益はすべて骨髄バンクへのチャリティとなるとのことだった。午後9時過ぎ、会はお開きとなった。 |

December 07, 2004

オープンカレッジ名物・覚田義明さん登場!

| 今日はアポがキャンセルとなったので、お昼まで、家でvaioでメール合戦で仕事。お昼から、新宿のビックカメラへ。Fire WireのケーブルとUSB接続のHeadsetを買う。それから、年末商戦にぶつけてきた各社のPCや、デジカメを見たり触ったり。ぼくという存在には、こういうことが大事だったりする。 その後、本当に久し振りにChrome Hearts Tokyoへ。真夏に探していたキャップが今頃あって購入。見つけた時に買っておかないと、次いつ入るか誰もわからないところが、Chrome Heartsの楽しいところ(笑)。 午後3時半、東京校へ。そして、午後4時半から、デジタルハリウッドパートナーズのオープンカレッジに、受講者として参加。今日のゲスト講師は、もうすぐ150回になるオープンカレッジでも、もっとも人気が高く、何度もお招きしているペンシル代表の覚田義明さん。 ぼくは、覚田さんの講演を何度も聴講しているし、いっしょに講演すらやったことがあるのだけど、何度聴いても、いつも発見がある。商売でサイトを使っている人は、一度は、覚田さんの戦略的サイト構築や戦略的SEOの秘訣を聞くと、とても役に立つと思うのである。 さて、スキージャンプ・ペア2の発売が迫っているが、ハリウッドスタイル所属の横浜校卒業生が真島監督からの依頼で、スキージャンプ・ペアのオフィシャルサイトをリニューアルした。ぜひ、みなさん、寄って行ってね。 さて急なお知らせ、今晩21時からの『火曜サスペンス劇場「検事・霞夕子」』は、デジタルハリウッドエンタテインメント社で、マネジメントをさせていただいている脚本家の李正姫さんによるもの。間に合った人は、よければ、チャンネル合わせてみてね。 |

December 06, 2004

NPO映像産業振興機構設立総会

| 午前9時半、大手町の経団連会館12階へ。今日は、ここで認可申請中の特定非営利活動法人・映像産業振興機構設立総会があった。このNPOは、映画会社、テレビ会社や関連する企業や、その職能組織が協力して、エンターテインメントコンテンツ産業を国際競争力のある産業とするために、人材育成支援、作品の制作支援、起業支援、内外の市場開拓などに関する事業を行う目的で設立される。 こういう動きが出てきた背景については、まさに昨日のBlogで紹介した、踊るコンテンツ・ビジネスの未来を読んでいただければ、よく理解していただけると思う。 会場には、今回、理事や監事となる40名あまりの方々と、さらに各企業から手弁当で参加している事務局や関係者の方々が30名あまり居て、NPOというより、大きな財団の設立総会のような雰囲気(写真Click!)だった。来年4月には、正式に認可が降りて、活発に活動が始まると思われるのだが、アメリカのAmerican Film Instituteのような立場になるべく、ぼくも理事の一人として、頑張っていきたいと思ったのだった。 午前11時、東京校へ。そのまま、普通に仕事。またも、机の上が、書類でいっぱいになりつつある。こまったものだ。と、そこに大学の広報担当の深松香有さんから連絡があり、最初の入学願書が届き始めたとのこと。さっそく、どんな方が受験を希望されるのか入試事務局へ行く。記念なので、写真を撮ったのだった。 そういえば、イベントが多くて、紹介し忘れていたのだけど、浜田省吾さんが中心となって動いているプロジェクトFairlifeの初アルバムhave a nice lifeが12月1日に発売になっている。12月1日は、武道館のチャリティコンサートで、このアルバムの最初を飾る「永遠のともだち」が、小野修のCGアニメーションによるPVをバックに演奏されたとのことだった。今年は、こんな風にトップアーティストとデジハリのコラボが始まった年になっている。うれしいね。 |

December 05, 2004

日曜日、東京校でデジタルメディア概論の授業

| 朝7時に起きたら、気温が、もう20度とのこと。天気も良いし真夏日になるとのことで、ゆっくり公園にでもいきたい気分ではあるが、今日は、東京校で「デジタルメディア概論」の授業なのだ。午前11時、御茶ノ水駅に着き、そのままSoup Stock Tokyoへ入って、ブランチ。 午後1時から、授業開始。最初から飛ばして、講義をしていったのだが、伝えたいことも増えていて、3時間20分の講義となった。受講していただきたみなさま、ご苦労さまでした。 今日の一冊 ちょうど、今日、踊るコンテンツ・ビジネスの未来を読み終えたのだけど、これほど、タイムリーに現在の日本のコンテンツ産業界の構造変化や、海外との比較が、理解しやすく表現できている本はないのではないだろうか!と思った。 著者自身が、関係者にインタビューをして、そのことを元に、疑問を追って、それを解明して行くというような編集なので、なんだか、小説を読んでいるような調子で、すんなりと読めてしまった。ところどころに、ちゃんと図表(写真Click!)もあって、データもちゃんと押えている。コンテンツ系に関わるすべての人に、読んでもらいたい内容だ! 夜、高円寺で、沖縄料理を食べる。石垣の地ビールが、ちょっと濃くておいしかった。 |

December 04, 2004

大学院入試、そして新たな出会い!

December 03, 2004

特区室評価委員会現地調査

December 02, 2004

立体EXPOへ

| 今日はオフにしてもらって、充電の日にする。午前9時、新宿湘南ラインで横浜へ。そこから、みなとみらい線で、みなとみらい駅へ。実は駅講内が、Queen's Square Yokohamaの真下。上に上がって、人工地盤レベルを300mほど歩けば、目的地、横浜パシフィコに着く。ほんと便利になった。 10時の会場と共に、さっそく'04 国際画像機器展へ入場。お目当ては、同時に開催されている世界初という冠が着いている立体Expo(立体映像産業展2004)である。 VRコンテンツ開発会社として歴史を持つソリッドレイ研究所が縦2.5m横5mのスクリーンを使う立体視VRは、いつものことながら、良く出来ていた。スクリーンが床から立ち上がっているので、スクリーンから1.5mほど離れたところに立って、前方を見ると、非常に広い視野角が得られるので、ある空間を窓から覗いているという感覚ではなく、実際にその場に自分が立っているような素晴らしい没入感が得られる。 ビジュアルウェア社のモバイル機器対応で開発されたアイウェアは、視度調整も左右別に簡単できるし、顔に付けても気にならないぐらい軽く仕上がっていて、一般コンシューマー用の製品として見て、かなりイイ線だと思った。これまで、ヘッドマウントディスプレイ系の製品は、どうしても、この道のプロのためという製品という領域から出られないものなのだ。 とくにケータイ電話に繋げて使うタイプは、将来性を感じた(写真Click!)。説明によれば、来年になれば、立体視用コンテンツを、ダウンロードして、見ることができるようになるということだった。ちょっと、通勤電車の中で、みんながアイウェアを付けて、それぞれに映像コンテンツを楽しんでいる姿を思い浮かべてしまった。外から少し不気味な光景かもしれないけど、アイウェアを楽しんでいる人の前には、大きなディスプレイが浮かんで見えることになるわけだ。 いろいろなブースをゆっくり見た後、同時開催の映像機器展を見て回る。ぼくにとっては、ファクトリーオートメーション用の様々な画像処理システムが、新鮮だった。高解像度のCCDカメラを上手に利用しているシステムが多かった。 午後2時から東京へ移動。午後3時45分から、六本木ヒルズの映画館で「ハウルの動く城」を見る。宮崎監督のこれまでの作品の中から、いろいろなキャラクターやモノが、集まって物語の重要な要素になっているという印象。ぼくは十分に楽しめたし、心も動かされた。内容としては、40歳以上の女性が、もっとも感情移入できる話かなとも感じた。みなさんは、どう感じられただろうか? 夜、そのまま原宿のFONDA DE LA MADRUGADAで、マリアッチを生で聴きながら、久し振りにタコスやエンチラーダを堪能。どうしても辛いものが好きなのである。ということで、技術的にも文化的にも、充電ができた1日を過ごせたのであった。 |